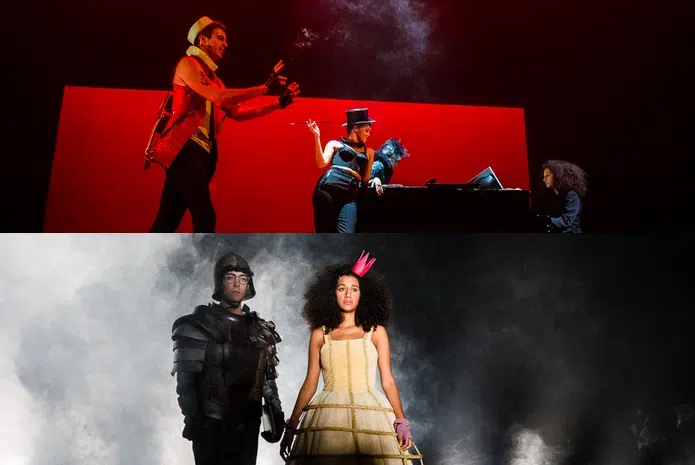

Tráiler

Resumen de la obra

El Burlador de Sevilla es una obra de teatro que es atribuida a Tirso de Molina y en la que se habla, por vez primera, del mito del personaje de Don Juan. Hoy en día, esta es una de las obras de teatro más clásicas en la literatura española y Don Juan ha conseguido convertirse en un personaje universal que, incluso, generado la creación de una palabra nueva en el léxico español: "donjuán".

Xabier Albertí, director de la obra, nos presenta su versión de El Burlador de Sevilla...

El mito de Don Juan ha generado, desde que naciera en la España de principios del siglo XVII hasta nuestros días, más de dos millares de reescrituras, revisiones, aproximaciones, parodias, sátiras y un largo etcétera de creaciones artísticas de toda condición.

Todo ello lo ha convertido en una de las aportaciones más singulares, junto con Don Quijote, de la cultura española a la cultura occidental.

La sexualidad humana en sus dimensiones éticas, morales, teológicas o jurídicas ha sido una constante puerta de cuestionamientos que la creación artística ha sabido priorizar.

La dimensión del personaje ha ido evolucionando a medida que nuestra sociedad iba derribando fronteras morales que limitaban la consideración del cuerpo humano como herramienta de construcción de libertades. Así, los creadores escénicos que se han acercado al Burlador han tenido que leerlo desde claves religiosas, económicas, ideológicas, feministas o legalistas para acercarlo a las sensibilidades mutables de la sociedad.

Hoy, Don Juan quizá pueda volver a ser un libertino conocedor de que nuestra época necesita seguir evolucionando en las tensiones de sus costuras morales.

Este Burlador habla del deseo y de cómo este ha sido reprimido durante siglos.

Los tres espacios temporales que se confrontan en El burlador de Sevilla son el siglo XVII, cuando se escribe; el XIV, en el que se sitúa; y el XXI, en el que lo recibimos. El siglo XIV de El Burlador, lleno de anacronismos, es un mecanismo para hablar de una época en crisis donde los modelos medievales se tambalean hasta dejar paso a una modernidad cada vez más cercana. El burlador de Sevilla nos habla de la necesidad de regeneración profunda de una sociedad, tanto la del XVII que vio nacer este Burlador como esta en la que lo recibimos.

La obra contiene una mirada sobre la violencia ejercida hacia una sociedad que se siente en un proceso de degradación y, más concretamente, sobre una violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres.

Resulta paradójico que la forma de suicidio que escoge Don Juan sea una que causa tanto dolor. Parece evidente que la dramaturgia del XVII buscaba poner de frente esa violencia contra la brutal mercantilización de la virginidad como motor económico para preservar los intereses del poder.

El burlador es alguien que sabe que tiene que destruir unas mecánicas sociales que se muestran terriblemente agresivas sobre la libertad sexual del cuerpo femenino. Este Burlador habla del deseo y de cómo este ha sido reprimido durante siglos.

El Don Juan de El burlador de Sevilla es el preludio de otras energías que nos enfrentan con la rigidez de nuestros principios morales, como el Marqués de Sade, Casanova, Pasolini, Pedro Lemebel desnudo a caballo frente a la dictadura de Pinochet, Ocaña en las Ramblas de Barcelona o incluso actualmente las personas transgénero, que siguen sufriendo agresiones por los desafíos que nos plantean.

Xavier Albertí

Una vez hayáis visto la obra, espero vuestros comentarios: ¿qué os ha parecido la

función?,¿tiene actualidad el tema que trata?, ¿qué aspectos destacaríais:

interpretación, escenografía, iluminación, música, vestuario...?